The myth of Sisyphus的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

The myth of Sisyphus的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Camus, Albert/ O’Brien, Justin (TRN)寫的 The Myth of Sisyphus 和賽門‧布雷克本的 這一切究竟是為什麼:20個哲學大哉問都 可以從中找到所需的評價。

另外網站The Myth of Sisyphus by Albert Camus - Penguin Random ...也說明:One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus—featured here in a stand-alone edition—is a crucial exposition of existentialist...

這兩本書分別來自 和聯經所出版 。

國立清華大學 藝術與設計學系所 謝鴻均所指導 林子揚的 療傷路-林子揚創作論述 (2021),提出The myth of Sisyphus關鍵因素是什麼,來自於複合媒材創作、創傷、釘刑圖、療癒。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 體育學系 劉一民所指導 黃盈晨的 格鬥與生存─身體面向的勇氣現象學 (2020),提出因為有 存在的勇氣、身體主體、矛盾結構、在世存有、格鬥選手的重點而找出了 The myth of Sisyphus的解答。

最後網站Myth of Sisyphus | Etsy則補充:Check out our myth of sisyphus selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our home & living shops.

除了The myth of Sisyphus,大家也想知道這些:

The Myth of Sisyphus

為了解決The myth of Sisyphus 的問題,作者Camus, Albert/ O’Brien, Justin (TRN) 這樣論述:

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus--featured here in a stand-alone edition--is a crucial exposition of existentialist thought. Influenced by works such as Don Juan and the novels of Kafka, these essays begin with a meditation on suicide--the question of living or

not living in a universe devoid of order or meaning. With lyric eloquence, Albert Camus brilliantly posits a way out of despair, reaffirming the value of personal existence, and the possibility of life lived with dignity and authenticity. Born in Algeria in 1913, Albert Camus published The Strang

er--now one of the most widely read novels of this century--in 1942. Celebrated in intellectual circles, Camus was awarded the Nobel Prize for Literature in 1957. On January 4, 1960, he was killed in a car accident.

The myth of Sisyphus進入發燒排行的影片

【看名著學法文】瘟疫 鼠疫 LA PESTE

Albert Camus 卡繆居然在70年前就精準的預言了covid19 新冠肺炎?

並不是因為他會看水晶球,只因他瞭解人性!

0:00 Introduction

0:59 書裡的故事

3:28 和新冠疫情相同之處

5:15 如何戰勝疫情?

6:55 Camus給我們帶來怎樣的啟示?

___

醫生最早發現疫情

但掌權者為了穩定局勢與經濟利益極力隱瞞

直至瘟疫擴散不得已全面封城

人們開始瘋狂搶奪食物 奸商也開始囤貨炒高價格

城裡的市民孤立無助

染疫者不相信醫護人員,甚至產生攻擊行為...

以上的種種情節並不是對這次新冠肺炎疫情的總結

而是出自於七十幾年前 Albert Camus卡繆的一本書:la Peste

『瘟疫』

作者說 “La seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté”

對抗瘟疫的唯一方法就是正直

那什麼又是正直呢?

而這 本書又能為 深處於疫情中的我們帶來怎樣的啟示?

_______________________________

請留言告訴我你的看法我會抽出三位幸運兒送上法文版的 La Peste 瘟疫(可以在INSTAGRAM YOUTUBE 兩邊重複留言)

________________________________

歡迎大家收看我的另一支影片:

♦️法國名著異鄉人 卡繆 L'ETRANGER

https://youtu.be/fFB1kYiy5rk

_________________________________

【能夠幫大家學習法文的影片】

♦️法國品牌故事

Louis Vuitton https://youtu.be/rvPQf8Y_X8A

Chaumet https://youtu.be/JdQCDcolEuc

♦️20個法國最受歡迎的名字

https://youtu.be/mMVnQMAMYFw

♦️12個歷史和神話故事中著名人物的法文名字

https://youtu.be/IqFZ2fDjupI

♦️看藝術學法文:5幅畫輕鬆看懂莫內和印象派

https://youtu.be/eQbWiXW9P74

♦️52個巴黎景點法文發音

https://youtu.be/OBHvu_NB8MI

♦️法文 French Numbers 1-100

https://youtu.be/Onl3GeNiURo

__________________________________

Material used in this video:

"Happiness" Directed and animated by Steve Cutts

Licensed under Creative Commons: By attribution 3.0 license

http://facebook.com/stevecuttart

Music:

Whisper in the Deep

Nocturne - Asher Fulero

Wandering Soul - Asher Fulero

Violet Vape - Cheel

_______________________________

L I N K S

個人 Instagram ➭ https://www.instagram.com/ValentineinParis

學法文 Instagram ➭ https://www.instagram.com/ValentineWords

個人 Facebook ➭ https://facebook.com/Valentineinparispage

歡迎追蹤!

__________________________________

C O N T A C T

➭ [email protected]

__________________________________

#瘟疫 #預言 #疫情 #camus #法國名著講解

療傷路-林子揚創作論述

為了解決The myth of Sisyphus 的問題,作者林子揚 這樣論述:

摘要本論文敘述一段生命修煉對於創作的影響,關於孤獨、創傷、憂鬱轉化爲藝術創作,透過生活經歷、創作、書寫與閱讀的過程理解自身狀態,探討我在照顧伴侶的過程中,發現照顧者也有自我療癒的需求,因此我藉由創作的方式自我調適,同時降低心中焦慮。內容由五個章節構成。第一章「緒論」,主要闡述本創作論文之研究動機與目的、研究方法與內容以及研究範圍。第二章「創傷與療傷」,我透過釘刑圖的相關研究中獲得創作的靈感與啟發。以釘刑圖做為主題的藝術家為進行探討,反思釘刑圖的意涵。在創作中強迫性重複的創作形式是死亡驅力的轉化,探討瘋狂與創作之關聯性。我的創作以受難的身體為主題,將內心潛藏對觸覺與痛覺構成的身體記憶,以及結合

耶穌受難史中受到鞭刑與上十字架的形式轉化而成的身體意象,成為我創作的靈感來源,並從創作發展割開與縫補的視覺語彙,也影響創作媒材的選擇。第三章「肉體苦修的視覺平台」,我引用基督宗教的「肉體苦修」探討表現手法,透過平面、立體至空間裝置的作品形式彙整,解析隱喻自我療癒內涵的創作形式轉換。從創作目的有「自我療癒」的需求到以「受難的身體」為創作主題,延伸第三章「肉體苦修」的創作手法,最後形成創傷記憶的身體意象,透過超音波圖與解剖圖探索身體構造的真實影像,引導我在創作實踐從平面發展到裝置的藝術形式,把熱抽象的創作手法轉換成立體作品,並視為肉體的延伸。第四章「療癒之途」,我將解析「藝術家的書」、「釘刑圖」、

「憂鬱」、「血與肉」、「流浪的靈魂」等五個系列作品的內容與形式說明創作。第五章「結語」為本論文之研究回顧與總結,並提出未來創作的發展。關鍵字:複合媒材創作、創傷、釘刑圖、療癒

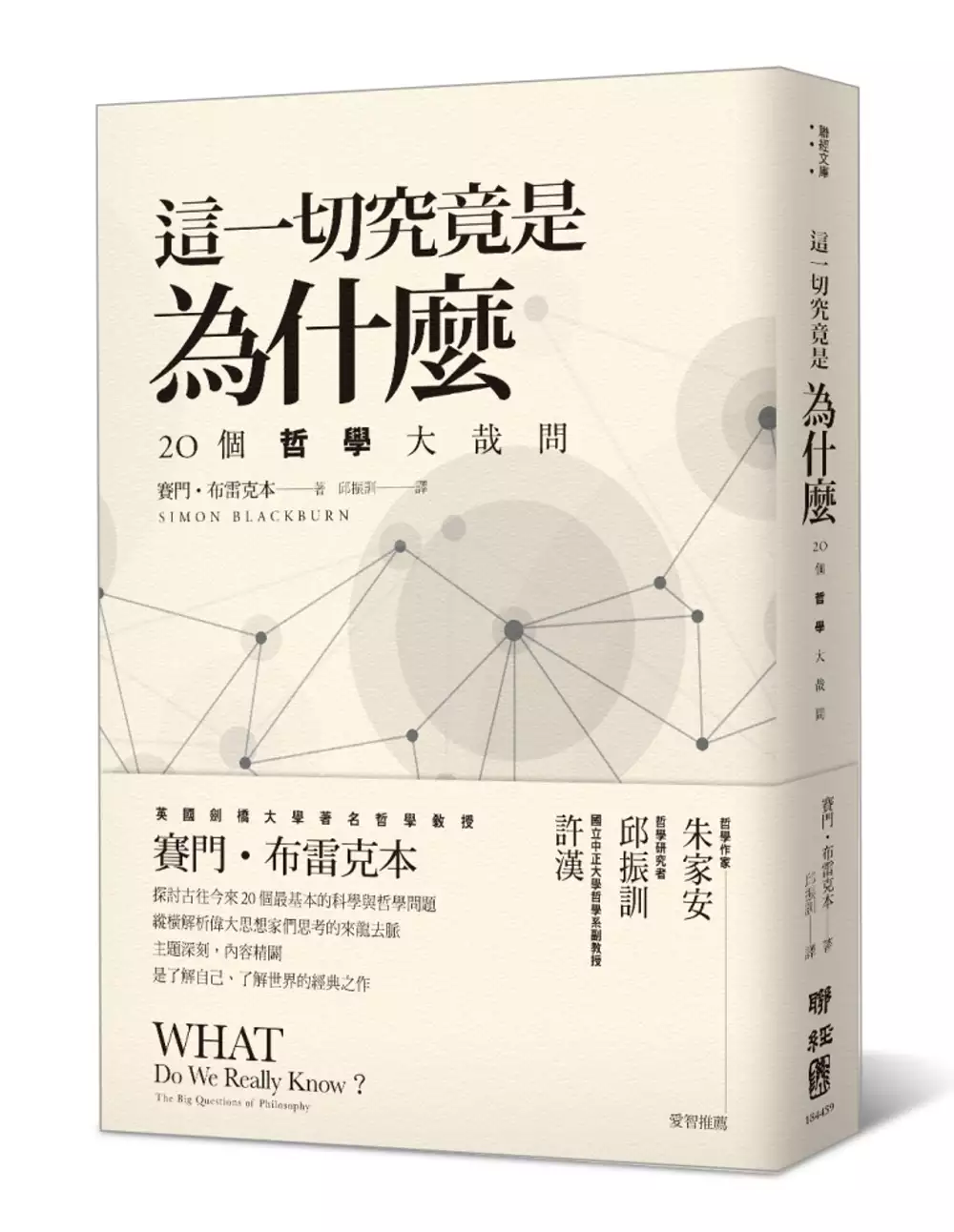

這一切究竟是為什麼:20個哲學大哉問

為了解決The myth of Sisyphus 的問題,作者賽門‧布雷克本 這樣論述:

哲學作家朱家安、哲學研究者邱振訓、哲學系副教授許漢愛智推薦! 英國劍橋大學著名哲學教授賽門‧布雷克本 教你這樣探索人生的20個大問題! 他在一連串彼此相關的問題與論證中推敲、從前人的思路中借鏡 縱橫解析偉大思想家們思考的來龍去脈 主題深刻,內容精闢,是了解自己、了解世界的經典之作 「你幹嘛要想這些奇怪的問題呢?」 「它們看起來根本就沒有答案啊!」 當代知名哲學家賽門‧布雷克本教授在《這一切究竟是為什麼:20個哲學大哉問》這本書裡,幫助你迅速釐清每個主題的「哲學戰況」: 目前最重要的問題是什麼? 有哪些當紅的立場? 主要是誰跟誰對上? 各自有哪些難

解的任務? 不但可以讓你少走冤枉路, 也可以誘引你跟隨、批判,並發展自己的獨到見解。 作者賽門‧布雷克本所列舉的20個題目,是無論男女老幼都會經常感到困惑的問題。就算不依靠反省能力,這些問題似乎也會自然迸生出來,而我們都想找到這些問題的解答。 《這一切究竟是為什麼》一書所羅列的20個問題沒有按一定順序編排,只有最後一個問題例外,因為那是我們所有人最終都會面臨的問題。每個問題的相關討論都是各自獨立的,所以讀者可以挑自己感興趣的主題來看。不過,有時候不同的問題討論難免會涉及彼此,因此讀者可能會需要前後對照。 所有題目都沒有「標準」答案,但是大家都能從作者的思路、思考的角

度來省思我們實際上如何思考、如何感受,以及我們應該如何思考與感受。 愛智推薦 或許你會忽然覺得「我幹嘛想這些奇怪的問題?」於是轉頭就走不再回來;或許你會覺得這些問題有點有趣,甚至找到志同道合的人一起討論。不管你是哪種人,這本書都能提供一些有趣的幫助。──哲學作家 朱家安 哲學思考實在不是為了什麼額外好處才要進行的活動,就像是「美」、「健康」、「正義」一樣,本身就是具有獨立內在價值的事。亞里斯多德說哲學起源於驚嘆,想來約是此意。──哲學研究者 邱振訓 這本書並不容易閱讀,讀者多少會感覺到布雷克本的思考或行文脈絡不容易完全掌握,有時引述討論某個哲學家或科學家或文學家的說法,有時

是對流行意見的觀察,有時是他自己的看法,這些不同說法交雜在他的思考與討論中……哲學問題是反思性的,讀者需要夠努力去思考才能掌握或品味其中的趣味。──國立中正大學哲學系副教授 許漢 作者簡介 賽門‧布雷克本(Simon Blackburn) 劍橋大學哲學教授,北卡羅萊納大學哲學研究教授,也是當今最傑出的哲學家之一。最暢銷的著作包括《牛津哲學辭典》(The Oxford Dictionary of Philosophy)、《思考》(Think)、《做個好人》(Being Good)、《色欲》(Lust)、《真:解惑指南》(Truth: A Guide for the Perplex

ed),以及《如何閱讀休謨》(How to Read Hume)。 譯者簡介 邱振訓 國立臺灣大學哲學系博士。研究專長領域為倫理學、道德心理學。譯有《倫理學》、《大師與門徒》、《來生》、《離經叛道的哲學大冒險》等書。 [email protected] 導讀:布雷克本是怎麼想的?(許漢) 推薦序:規劃周全的哲學隨筆(朱家安) 前言 1. 我是機器中的鬼魂嗎?──探索意識之旅 2.人性是什麼?──詮釋的難題 3. 我是自由的嗎?──選擇與責任 4. 我們知道什麼?──虛擬現實和評估權威 5. 我們是理性的動物嗎?──理論與實踐中的理性 6. 我怎麼欺騙自

己?──自我欺騙、誘惑與動機 7. 真的有社會存在嗎?──個體與群體 8. 我們能彼此理解嗎?──用字遣詞要小心 9. 機器會思考嗎?──人工智慧與認知能力 10. 為何要當好人?──討厭的行為、討厭的問題 11. 一切都是相對的嗎?──容忍、真理與信仰 12. 時間會流逝嗎?──奇妙的時間之流 13. 為什麼事物會一直存在?──恆常與混沌之謎 14. 為什麼有事物存在?──存有的奧妙 15. 是什麼填滿了空間?──事物與性質的秘密 16. 什麼是美?──致命的吸引力 17. 我們需要神明嗎?──希望、安慰與審判 18. 這一切究竟是為了什麼?──追尋生命的意義 19. 我有什麼權利?──積極

、消極與自然權利 20. 死亡可怕嗎?──死亡的恐懼深淵 譯後記 重要哲學家 註釋 導讀(節錄) 布雷克本是怎麼想的? 哲學或者說哲學思考起自一個人性的事實:人會反思自身的存在與周遭環境。這樣的反思來自人心靈中一個時隱時現,但總是存在的傾向:想要理解──想要理解自我、想要理解他人、想要理解社會、想要理解世界(宇宙)。這是反省式的理解。不同於來自直接經驗的認知或情感上的回應。反省式的理解是人心靈獨特的運作。反省式的理解可以帶著不同的意圖或態度,這個意圖可以是想要活得更好,或者是純粹的認知或知性的理解。如果是帶著比較純粹的認知興趣,那麼,這個反思是理解所意圖的是探究真相或是對於一

切能夠想得通透。時至今日,科學的探索是理解真相的典範。就這一點來看,如果有人說,科學是正確理解所必要,這不僅是可以理解的說法,甚至就是正確的途徑。事實上,有些人採取極端的立場,認為科學是理解真相唯一可靠的方式,這是科學主義。弔詭的是,科學主義並不能用科學的方式來證明,反而,相信科學主義的人是選擇了一個哲學主張。 先不去論科學主義是否成立的問題,明顯的,哲學不是科學。但是,哲學就其為理解真相的學問,哲學如何不同於科學?或許從事哲學探究的人,彼此的動機或興趣並不全然相同。但是,作為一門學問,哲學是或更好被理解是純粹的知性興趣所推動的探究。哲學是對於理解真相或想要將真相想得通透的知性活動,這是

反思性的。究其根源,反思起始於問題──人在追求理解自我、社會以及世界(自然)所遭遇的問題。所有智性理解的追求都有所針對的問題,不僅哲學如此,科學亦然。 哲學和科學,依據前面簡單的敘述,有著家族相似性──哲學和科學都是對真相的智性探究,也都針對著類似的主題──對於自我(人)、社會與世界之真相的理解。雖然如此,但哲學不是科學,或許我們還是需要回答先前的問題:哲學如何不同於科學?這個問題頗複雜,不是這篇短文適當的主題,但是,我們都正確的相信哲學不是科學,為此,我們可以討論一個較小的問題:哲學是什麼? 通常,「哲學是什麼?」是一般哲學概論的書的主題,大部分的「哲概」都介紹哲學的一些領域或課

題,包括知識論、形上學、倫理學、科學哲學、語言哲學、社會政治哲學、心靈哲學、邏輯哲學等,這類哲概介紹作者所認為的主流哲學理論,單就這點來說,「哲概」和其他學科的一般教科書頗為近似。在其他的學科,這種一般性的概論通常是介紹這個學科一般被認可的(或者說,沒什麼爭議)學說或主張,如普通物理學或普通化學或普通心理學,這些科學概論是針對初學者,提供學生進一步瞭解或研究科學的起點。但是,哲學不一樣。一本哲學概論(哲學導論)的書可以就是哲學。賽門‧布雷克本(Simon Blackburn)這本書可以看做是哲概,但是布雷克本在這本書裡並不介紹哲學各個領域裡的主張或學說,而是討論一些哲學裡爭議頗大的問題,在這些

討論中,布雷克本的目的是論述他對這些問題的思考、立場或主張。 作為哲學家,布雷克本這本書是闡述他的哲學,或者,他會說,他是在闡述哲學。布雷克本經由討論20個問題來論述他獨特的哲學主張,不是介紹哲學的各種流派,就這一點來說,這本書不是一般的教科書式的哲學概論或導論。如果將這本書當成嚴肅的哲學論述,那麼,這意味著,哲學作為一門學術並沒有固定的論述方式。哲學論述不僅風格可以不同,甚至方法也不同,就如同柏拉圖的對話錄《理想國》、笛卡兒的《沉思錄》、休謨的《人性論》、康德的《純粹理性批判》、羅爾斯的《正義論》等等,這些哲學著作的風格全然不同,主題也不一,但都是嚴肅的思考並回答哲學問題的哲學論述。

就寫作風格來說,布雷克本這本書不是嚴格的學術論述,並沒有依照學界所公認的學術方式來論述他的哲學。布雷克本在這本書的行文看起來頗為隨意,有一種哲學思考筆記的味道,在每個問題的討論,他廣泛引用各種思考、多樣的看法,讀者明顯可以察覺他是在對讀者陳述自己的思考、想像與感受。所以這本書不是抽象的論述或者枯燥的獨白。不過,這本書並不容易閱讀,讀者多少會感覺到他的思考或行文脈絡不容易完全掌握,有時引述討論某個哲學家或科學家或文學家的說法,有時是對流行意見的觀察,有時是他自己的看法,這些不同說法交雜在他的思考與討論中;這樣的論述,一方面呈現問題有其複雜性,另一方面則涉及更多的爭論。再者,這些哲學問題是反

思性的,讀者需要夠努力去思考才能掌握或品味其中的趣味。 …… 這本書的寫作看似隨興的哲學思考筆記,布雷克本並不在細節上有足夠的清楚說明,也不仔細說明所引述之哲學主張的意義,因此,閱讀時有些時候有一定的難度。他的目的是引導讀者進入哲學或作哲學思考,他的討論是提供思考每個問題的一些角度以及方法,他提供讀者他所認定的對於問題的哲學思考。讀者或許會問:這問題是這樣來思考嗎?例如人性的問題,中文的讀者對於人性的議題多少是依據所讀過或聽過的性善-性惡的爭論來設想,但布雷克本在書中並不如此來考量或處理人性議題,這讓讀者不免對布雷克本對於人性的思考與論述有所遲疑。其實,布雷克本在前言中提到,哲學是

處理人性的問題,他對人性的理解頗明顯是沿襲自蘇格蘭哲學家休謨(David Hume)的想法。休謨認為,人類理解的對象包括自然與人,自然哲學或科學研究自然,而人文科學或哲學研究人與社會,休謨稱之為人性科學(science of human nature)。如此,休謨式的人性觀是比性善-性惡更廣,從這個更廣的角度來看這本書,或可瞭解布雷克本在前言中所說的,哲學主要是對人性的討論,11-15章關於時間和存在的討論不是明顯關於人性(對休謨來說,時間與存在也是人性論的議題,為何如此?這裡不進一步說明,有興趣的讀者可以參考休謨的《人性論》),這本書的其他15個問題都是關於人性的討論,而第5、6、7、10這

幾章多少也處理性善-性惡的議題。 或許讀者也會問:這本書所提的這些問題真的是哲學思考的適當問題?布雷克本在這裡列舉20個問題,這些的確是關於自身存在以及周遭的問題,但有些問題卻不被列在這裡(例如有人或許關心道德對錯的問題、有人關心性別的問題,或者社會正義的問題),當然,布雷克本也沒說他所列的是全部的哲學問題。 …… 事實上,在這本書中,布雷克本對這些問題提出其主張,但有時並不容易被指認明顯。一個可能的因素是,他的論述經常引入生活經驗。每個人的生活經驗有相類似之處,也各自有獨特性,例如他對於「生命意義何在?」、「美」、「死亡」、「神」、「為何要當好人?」等等問題的討論訴諸頗多他

自己以他所理會的他人的經驗,引入他對生活的經驗來反思哲學問題,這使得他的討論較為生動,但讀者或許會質疑:我為何要在乎你布雷克本的生活經驗?哲學思考追求知性理解的通透性,但是,你布雷克本依據你的生活經驗所提出的思考與討論,是你個人的看法,實在看不出來你對這些問題的思考以及回答是通透的?或許,布雷克本以如此的方法來思考討論這些問題,與其哲學立場有關。 (許漢/國立中正大學哲學系副教授) 推薦序 規劃周全的哲學隨筆 一般的台灣人大概不知道英國哲學家布雷克本(Simon Blackburn),他不是奠定哲學問題、理論基礎的古早哲學家如康德或笛卡兒,也不是藉由令人耳熟能詳的問題爆紅的現代哲

學家如桑德爾(Michael Sandel)。然而,在學術界,若你要列一個目前依然存活的重要哲學家清單,上面一定會有布雷克本的名字。 布雷克本最重要的學術貢獻在後設倫理學(meta-ethics)領域,這個領域討論一個非常抽象的問題: 道德到底是怎樣的東西?有哪些特性?例如說,人對道德做的判斷有機會符應於客觀的事實嗎?還是說它們終究只是某種情緒上的表態? 布雷克本對此問題的答案已成一家之言,被稱為「類實在論」(quasi-realism),主張當我們判斷道德的對錯時,我們是在「投射」(project)自己的某些相關態度,即便沒有獨立於心靈存在的道德事實,這些投射讓我們依然可以

進行「正常」的道德討論…… 有點太抽象了,對吧。 不過就算你覺得自己沒搞懂上面那些敘述,也沒有關係。即便身為專業哲學家,布雷克本並沒有讓自己變成只會使用專業語言的人。事實上,只要花點耐心閱讀,你會驚訝於《這一切究竟是為什麼:20個哲學大哉問》這本書裡兼具深度與日常的行文。(當然,這也歸功於譯者邱振訓清楚流暢的文筆,讓布雷克本的哲學說明功力得以最大程度展現) 在這本書裡,布雷克本挑了二十個「就算不特別作哲學上的反省,也會自然迸發出來」的哲學問題,這些問題位於一般人基礎好奇心的守備範圍內,你不需要上過哲學課,也可能忽然產生這些困惑,並在自己不見得注意到的情況下,一腳踏入哲學思考的

領域。 這一腳踏入會產生什麼後果,滿不一定的。或許你會忽然覺得「我幹嘛想這些奇怪的問題?更何況它們看起來根本就沒答案」,於是轉頭就走不再回來;或許你會覺得這些問題有點有趣,並發展出了初步的想法,甚至找到志同道合的人一起討論。不管你是哪種人,這本書都能提供一些有趣的幫助。 對於那些想要轉身離開的人,布雷克本準備了一些繼續思考這些怪問題的理由。或許你覺得品味是主觀的,沒有高下之分,因此認為「什麼是美?」這個問題無關緊要。在這裡,布雷克本引用康德的「品味的二律背反」(the antinomy of taste)來提醒你:即便相信品味無對錯,人們往往依然會在他人和自己有不同品味的情況下感到

不快,甚至有強烈動機想要「感化」別人,讓別人接受自己的品味判斷。我們該怎麼面對這種好像有點矛盾的處境?或許我們可以藉由進一步思考「什麼是美?」來說服自己不需要在意彼此的判斷差異,或許(我說或許)我們可以論證美其實是客觀的,並藉此找到說服別人改變品味的方法。但不管如何,這些過程必定都涉及關於美和品味的哲學探索。 如果你是那種天生對這些問題有興趣,並不吝於思考和表達自己意見的人,《這一切究竟是為什麼》會帶給你另外一些幫助。首先,對於書裡討論的一些老哲學問題,布雷克本找到一些有趣的切入點,帶給你其他哲學書不見得能提供的視野。例如說,他用「我們能彼此理解嗎?」這個問題來切入語言哲學,當我們思考什

麼是語言意義,這不斷地提醒我們要注意語言事實上擁有的溝通功能,以及預設在每句有意義話語背後的其他人類心靈。此外,布雷克本鋪陳這些老問題的方式,充分展現出他的博學和對議題的熟悉。在各章節底下介紹的各種延伸問題和哲學家辯論,看起來只是信手拈來,但卻貫穿每個主題當中最有啟發性的那些意見。對於有動機的哲學探索者,布雷克本的介紹能幫助你快速了解每個主題的「哲學戰況」:在眼前議題底下,目前最重要的問題是什麼?有哪些當紅的立場?它們主要是誰跟誰對打?它們各自有哪些難解的任務?這不但可以讓你少走冤枉路(畢竟在哲學上,好理論很難想到,但爛的理論卻滿地都是),也可以引誘你跟隨、批判,並發展自己的看法。 跟哲

學概論之類的教科書比起來,《這一切究竟是為什麼》在寫法上更類似於隨筆,一點也不正經八百,看起來想到什麼就寫什麼。不過在內容上,它涵蓋了一般哲學概論會討論的大致議題。你不該用這本書來取代完整的教科書,然而,布雷克本獨到的切入和鋪陳,可以讓你有效掌握市面上主要哲學爭論的內容和方向,將來若決定進一步研讀相關論題的文章和書籍,也會更得心應手。 (朱家安/哲學作家) 18. 這一切究竟是為了什麼?──追尋生命的意義 這個問題的答案多如汗牛充棟。快樂、幸福、滿足、愛、被愛、忙碌、知識、權力、成就、行善、認識神、智慧、繁衍,當然,還有「別再問這種傻問題了」。 我們可以將尋找生命意義分兩個方向進行。其一是

尋找超越生命本身的事物。我們可以將我們的目光與希望投注在另一個世界,另一種存在樣貌,擺脫現世的種種紛擾憂愁、狂亂俗事。雖然我們在這個宇宙中無足輕重,卻能因為保證在另一個更廣大架構下意義非凡而獲得彌補。彼世充滿了希望。在這幅圖像中,意義的來源超越了我們有限的生命與目光所暫棲的日常俗世。我們因而會認為文學、藝術、音樂、宗教就是在表達這種關於意義的態度。但是這種態度要能成立,只能靠我們確實相信有超越世界才行。有許多人會說這種態度叫做靈性選項,但我覺得這其實是為了一個可疑的目標而綁架了一個好字眼。相對地,既然我們想要超越這個渺小、污穢、偶然、有限、凡俗的動物本性,我們不妨稱這種態度為超越性(trans

cendental)選項。 超越性選項能在人們發覺自己此生的願望無法滿足時,為大家帶來希望。人類悲慘的世界通常可以比擬為薛西佛斯的神話(the myth of Sisyphus),這位柯林斯(Corinth)的國王遭到眾神懲罰,永遠都必須將一大塊巨石推上山頂,但是當他每次推到了山頂附近,這巨石就會又滾回山腳下。在這個世界上,人的願望經常落空,生命總以失敗告終,歡欣也總化為灰燼。道德學家的這些老話卻能鼓舞我們轉向一個超越性的永恆世界,在那裡永遠沒有衰敗、沒有死亡,也沒有失落或絕望。 ……

格鬥與生存─身體面向的勇氣現象學

為了解決The myth of Sisyphus 的問題,作者黃盈晨 這樣論述:

格鬥是一個相當隨機且極具傷害的地運動,格鬥選手在擂台上時,常常會遭遇到種種失敗、痛苦與傷害的威脅,導致其陷入嚴重的恐懼與焦慮當中,甚至有時會出現許多失常或脫序的行為。然而,亦有許多的選手,在面對這種艱困的處境或強大的敵人時,仍舊能不怕打擊與受傷,縱使傷痕累累,也能繼續面對攻擊而勇往直前。本研究嘗試探究這種不畏威脅而繼續向前的勇氣,並且試圖找到一種能讓選手勇往直前的方法。故我們首先梳理了當代與勇氣相關的討論,試圖釐清勇氣一詞的意涵,在琳瑯滿目的各種勇氣的一般定義中,發現其基底為主動態的欲求與選擇,以及被動態的堅毅,然而縱使如此,當代的勇氣討論仍與我們有些距離與應用上的困難。之後我們透過轉向田立

克 (Paul Tillich, 1886-1965) 與羅洛梅 (Rollo May, 1909-1994) 的討論,對更深層的存在勇氣,及與其相對的焦慮進行探討,發現勇氣須回到個人的存在層次上進行處理,同時勇氣在這裡被認為是一種具有「不顧」性質的自我肯定,我們在這基礎上更進一步地將其推論為,一種存在的向前推進的行動。雖然這些討論相較於一般勇氣而言,更貼近個人的處境,但由於其過度偏向精神性的討論,進而也忽略了身體的向度,導致我們在面對格鬥選手處境的了解上仍有一定的難度。為了補足身體的向度,我們轉向從梅洛龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)《知覺現象學(P

henomenology of Perception)》,與Arthur Frank (1946-)《受傷的說故事的人 (The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics)》的觀點中進行補充,並透過與當代的疼痛研究,以及現今流行的格鬥訓練思維的對話,進而發現了格鬥選手置身的矛盾處境及與其相對應的勇氣。在這裡我們發現,作為一個身體主體,當其走向格鬥世界時,將不可避免地遭受到世界的吸引與種種的威脅,同時由於其身體作為各種運動相互綜合與衝突的場所,使得這一身體主體終將不斷地遭受到矛盾與衝突的騷擾,故其作為一種在處境下的「有限的自由」,最終,僅能在與

世界的「召喚─回應」結構中,擺出姿勢繼續掙扎著。格鬥主體本身就處在這一矛盾與衝突的處境中,繼續在充滿著失敗、痛苦與傷害的環境中繼續掙扎,問題不在於不顧威脅,而是面對威脅時,透過行動去解答:我該怎麼辦?此一生存問題。勇氣體現在於這種格鬥主體為了他的計劃而不願離開時,所採取的一系列行動,這種行動通常以一種掙扎的樣態進行表達,而勇氣就在這種掙扎當中被揭示。因此,縱使格鬥世界如何地殘酷與艱難,但由於格鬥主體始終在形成與轉變中,並且能介入自己的形成,因此只要格鬥主體抱著他的計劃不放,繼續在種種的矛盾與衝突中,以及面對著種種的威脅與攻擊,卻仍繼續朝著計劃與世界走去。當我們放下一種普遍勇氣的追求,而轉向個人

存在時,最終無論其表現是好或壞、光榮與難堪,這種掙扎都表達了一種格鬥的勇氣。最後,我們發現,無論是當代人亦或是選手,就其處境而言,勇氣體現在這一句話當中:想辦法,活下去。

想知道The myth of Sisyphus更多一定要看下面主題

The myth of Sisyphus的網路口碑排行榜

-

#1.The Myth of Sisyphus and other essays (Book) - Colorado ...

Camus, A., & O'Brien, J. (1955). The Myth of Sisyphus and other essays. New York: Vintage Books. Chicago / Turabian - Author Date Citation ( ... 於 cmc.marmot.org -

#2.The Myth of Sisyphus by Albert Camus - Books-A-Million

The Myth of Sisyphus | One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus--featured here in a stand-alone edition--is a crucial ... 於 www.booksamillion.com -

#3.The Myth of Sisyphus by Albert Camus - Penguin Random ...

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus—featured here in a stand-alone edition—is a crucial exposition of existentialist... 於 www.penguinrandomhouse.com -

#4.Myth of Sisyphus | Etsy

Check out our myth of sisyphus selection for the very best in unique or custom, handmade pieces from our home & living shops. 於 www.etsy.com -

#5.The Myth of Sisyphus by Albert Camus, Justin O'Brien

Written during the bleakest days of the Second World War, The Myth of Sisyphus (Le Mythe de Sisyphe) argues for an acceptance of reality that encompasses revolt ... 於 www.waterstones.com -

#6.Summary of Albert Camus' “The Myth of Sisyphus” - Reason ...

Nowhere is the essence of the human condition made clearer than in The Myth of Sisyphus. Condemned by the gods to roll a rock to the top of a ... 於 reasonandmeaning.com -

#7.The Myth of Sisyphus - Five Books Expert Reviews

“The Myth of Sisyphus is a small work, but Camus's meditation on faith and fate has personally been hugely important in developing my ideas. 於 fivebooks.com -

#8.Camus' Myth of Sisyphus and the Meaning of Life

Camus' essay, The Myth of Sisyphus, is a study of what Camus calls “the Absurd”. This chapter explores the various interpretations of that idea, ... 於 oxford.universitypressscholarship.com -

#9.The Myth of Sisyphus - Hill of Content Bookshop

The summation of the existentialist philosophy threaded throughout all his writing, Albert Camus' "The Myth of Sisyphus" is translated by Justin O'Brien ... 於 hillofcontentbookshop.com -

#10.[有雷]《Sisyphus:the myth》前兩集資訊量好大!待解之謎快 ...

JTBC的10周年大型特別企劃電視劇《Sisyphus:the myth》從未開播前就引發話題討論,前兩集的劇情展開更是讓大家有著科幻電影般的體驗,還有許多角色未 ... 於 tw.yahoo.com -

#11.The Myth of Sisyphus 電子書by Albert Camus - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀Albert Camus 的《The Myth of Sisyphus》。One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus and Other Essays ... 於 www.kobo.com -

#12.Digital Editions as the Myth of Sisyphus - HAL-SHS

The Myth of Sisyphus is well know, even to schoolboys fascinated by Greek mythology: for having defied the gods and put Death in chains, Sisyphus was ... 於 halshs.archives-ouvertes.fr -

#13.The Myth of Sisyphus and Man's Search for Meaning - Medium

Sisyphus was a character in Greek Mythology. He too was condemned to do something for eternity but unlike watching videos, his pursuit was not ... 於 medium.com -

#14.Sisyphus: The Myth - AsianWiki

He is known as a miracle worker and a hero in Korea, but reality is a little different. After his older brother's death 10 years ago, he has exhibited eccentric ... 於 asianwiki.com -

#15.The Myth of Sisyphus and Other Essays - Goodreads

The Myth of Sisyphus is a collection of philosophical essays by Albert Camus, exploring the Philosophy of the Absurd and its correlation between humanity's ... 於 www.goodreads.com -

#16.The Myth of Sisyphus and Physician Burnout - Lippincott

The author has no financial interest to declare in relation to the content of this article. Nadia P. Blanchet, M.D.. Reference. 1. Camus A. The Myth of Sisyphus ... 於 journals.lww.com -

#17.The Myth of Sisyphus

The Myth of Sisyphus is one of the most known myths in the Greek Mythology, Sisyphus cheated Hades and was punished by the gods to roll a boulder forever. 於 www.greekmyths-greekmythology.com -

#18.The Myth of Sisyphus by Albert Camus | Audiobook - Audible ...

Discover The Myth of Sisyphus as it's meant to be heard, narrated by Edoardo Ballerini. Free trial available! 於 www.audible.com -

#19.Sisyphus - World History Encyclopedia

Sisyphus (or Sisyphos) is a figure from Greek mythology who, as king of Corinth, became infamous for his general trickery and twice cheating ... 於 www.worldhistory.org -

#20.Why Sisyphus comes to mind in my daily struggles against ...

COVID-19 is a plague not merely on the happiness that comes with health and wealth, but also on the meaning in our lives. 於 theconversation.com -

#21.myth sisyphus - AbeBooks

The Myth of Sisyphus and Other Essays by Albert Camus and a great selection of related books, art and collectibles available now at AbeBooks.com. 於 www.abebooks.com -

#22.The Myth of Sisyphus, and Other Essays - Albert Camus

LibraryThing Review. User Review - drsabs - LibraryThing. In this essay published in 1942, Albert Camus sets out his theory of the “absurd. 於 books.google.com -

#23.The Myth of Sisyphus by Albert Camus - Nyu

The gods had condemned Sisyphus to ceaselessly rolling a rock to the top of a mountain, whence the stone would fall back of its own weight. They had thought ... 於 pages.nyu.edu -

#24.Legal Services Efforts on Behalf of the Poor - University of ...

In Greek mythology there is a story about the tyrant, Sisyphus, who is condemned to suffer everlasting anguish. Eternally, he rolls a huge rock up the steep ... 於 repository.law.umich.edu -

#25.The Myth of Sisyphus : Albert Camus : 9780679733737 - Book ...

The Myth of Sisyphus by Albert Camus, 9780679733737, available at Book Depository with free delivery worldwide. 於 www.bookdepository.com -

#26.The Myth of Sisyphus - Wikipedia

In the last chapter, Camus outlines the legend of Sisyphus who defied the gods and put Death in chains so that no human needed to die. When Death was eventually ... 於 en.wikipedia.org -

#27.The Myth of Sisyphus - Wikiwand

The Myth of Sisyphus (French: Le Mythe de Sisyphe) is a 1942 philosophical essay by Albert Camus. Influenced by philosophers such as Søren Kierkegaard, ... 於 www.wikiwand.com -

#28.The Myth of Sisyphus | SpringerLink

Albert Camus' absurd continues to capture the imagination of a diverse audience. This interest has predominantly focused on The Myth of Sisyphus. 於 link.springer.com -

#29.the myth》謎點太多:其實朴信惠就是「西西弗斯」?(EP8)

Sisyphus : the myth ... 韓泰術因哥哥的死亡懷有陰影,赫然發現自己生活在騙局中,身邊的人都沒有可相信的。哥哥仍出現在他身邊,也從未來回到2020年,哥哥 ... 於 www.koreastardaily.com -

#30.The Myth of Sisyphus (Paperback) | Lazada PH

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus--featured here in a stand-alone edition--is a crucial exposition of existentialist ... 於 www.lazada.com.ph -

#31.The Myth Of Sisyphus: How To Find Meaning In A ...

The Story of Sisyphus ... In the final chapter of the essay, Camus conveys the Absurd more simply through a story. The story, in particular, is of ... 於 theapeiron.co.uk -

#32.The Myth of Sisyphus | 9780679733737, 9780307827821

The Myth of Sisyphus : And Other Essays is written by Albert Camus and published by Vintage. The Digital and eTextbook ISBNs for The Myth of Sisyphus are ... 於 www.vitalsource.com -

#33.The Myth of Sisyphus in Richard Wright's Native Son

The identification of archetypes in literary texts follows the path of deep structural analysis, as surface reading will dwell ordinarily at ... 於 journals.sagepub.com -

#34.The Myth Of Sisyphus And Other Essays - Brandeis

The Myth Of Sisyphus. An Absurd Reasoning. Absurdity and Suicide. Absurd Walk. Philosophical Suicide. Absurd Freedom. The Absurd Man. Don Juanism. 於 people.brandeis.edu -

#35.The Myth of Sisyphus by Albert Camus - Penguin Books ...

The Myth of Sisyphus · Published: 24 October 2005 · ISBN: 9780141023991 · Imprint: Penguin Press · Format: Paperback · Pages: 144 · RRP: $9.95. 於 www.penguin.com.au -

#36.Camus: The Myth of Sisyphus - University of Hawaii System

Camus: The Myth of Sisyphus. 1. Albert Camus (1913-1960) gives a quite different account of philosophy and politics of existentialism from that of Sartre. 於 www2.hawaii.edu -

#37.The Myth of Sisyphus a book by Albert Camus - Bookshop

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus--featured here in a stand-alone edition--is a crucial exposition of existentialist ... 於 bookshop.org -

#38.Albert Camus: THE MYTH OF SISYPHUS

The gods had condemned Sisyphus to ceaselessly rolling a rock to the top of a mountain, whence the stone would fall back of its own weight. 於 www.sccs.swarthmore.edu -

#39.the myth of sisyphus in books | chapters.indigo.ca

"the myth of sisyphus". Your Store: Select a store... 於 www.chapters.indigo.ca -

#40.The Myth Of Sisyphus - READINGS - Largest Online Books ...

Sisyphus was condemned by gods to eternally push a boulder atop a mountain and subsequently see it roll down to its base. Camus uses the analogy to explain the ... 於 www.readings.com.pk -

#41.The Myth of Sisyphus And Other Essays | Camus, Albert

Read The Myth of Sisyphus And Other Essays by Camus, Albert, lexile & reading level: , (ISBN: 9780307827821). Book enhanced with curriculum aligned ... 於 lightsailed.com -

#42.The Myth of Sisyphus - Booktopia

Booktopia has The Myth of Sisyphus , Penguin Modern Classics by Albert Camus. Buy a discounted Paperback of The Myth of Sisyphus online from Australia's ... 於 www.booktopia.com.au -

#43.Camus and modern psychiatry: The Myth of Sisyphus

These are the opening lines of his 1942 essay The Myth of Sisyphus, where he seeks to further the themes of 'the absurd' explored in the classic The ... 於 www.cambridge.org -

#44.Sijipeuseu: The Myth (TV Series 2021– ) - IMDb

Greek mythology: Sisyphus was the king of Corinth who was punished in Hades by having to repetitively roll a huge stone up a hill only to have it roll back ... 於 www.imdb.com -

#45.Sisyphus | Shmoop

A complete mythology study guide covering Sisyphus. Grab the summary, learn about the myth, and meet the characters involved. 於 www.shmoop.com -

#46.The Myth of Sisyphus - Haein Song

The Myth of Sisyphus and Other Essays by Albert Camus ... essay compares the absurdity of man's life with the Sisyphus, a figure of Greek mythology, ... 於 haeinsong.com -

#47.El Mito De Sísifo / The Myth Of Sisyphus - By Albert Camus ...

Read reviews and buy El Mito de Sísifo / The Myth of Sisyphus - by Albert Camus (Paperback) at Target. Choose from Same Day Delivery, Drive Up or Order ... 於 www.target.com -

#48.The Myth of Sisyphus by Albert Camus - The Greatest Books

Name Binding Sales Rank Lowest New The Myth of Sisyphus: And Other Essays Mass Market Paperback 1152928 $41.25 The Myth of Sisyphus, and Other Essays. Hardcover 1669968 $219.46 THE MYTH OF SISYPHUS Paperback 1964286 $6.99 於 thegreatestbooks.org -

#49.The Myth of Sisyphus - The Examined Life

In Greek mythology, Sisyphus was a precocious human punished by the gods to push a boulder to the top of a mountain only to have it roll back down again. 於 www.theexaminedlife.org -

#50.【西西弗斯的神話】Netflix韓劇曹承佑朴信惠《Sisyphus - 港生活

曹承佑、朴信惠主演Netflix韓劇《西西弗斯的神話》(又譯: 薛西弗斯的神話/ Sisyphus: the myth)即將在2月17日開播,作為JTBC十周年特別企劃水木 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#51.The Tragic Heroism of Hopefulness: The Myth of Sisyphus in a ...

Standing among the most memorable heroes of Greek mythology is Sisyphus — the prince whose moral foibles Zeus punished by dooming him to ... 於 www.themarginalian.org -

#52.Buy The Myth of Sisyphus by Camus Albert at Low Price in India

The Myth of Sisyphus (English, Paperback, Camus Albert) ... Throughout history, some books have changed the world. They have transformed the way we see ourselves ... 於 www.flipkart.com -

#53.THE MYTH OF SISYPHUS | Kirkus Reviews

THE MYTH OF SISYPHUS. AND OTHER ESSAYS. by Albert Camus ‧ RELEASE DATE: Sept. 26, 1955. This a book of earlier, philosophical essays concerned with the ... 於 www.kirkusreviews.com -

#54.The Myth of Sisyphus Background | GradeSaver

Sisyphus is punished to do the task till eternity and beyond. Hence, it is a process which has no utility and will bear no fruit, and so the task is regarded to ... 於 www.gradesaver.com -

#55.The Myth of Sisyphus: Summary | SparkNotes

Camus claims that Sisyphus is the ideal absurd hero and that his punishment is representative of the human condition: Sisyphus must struggle perpetually and ... 於 www.sparknotes.com -

#56.The Myth of Sisyphus

The gods had condemned Sisyphus to ceaselessly rolling a rock to the top of a mountain, whence the stone would fall back of its own weight. They had thought ... 於 dbanach.com -

#57.A Summary and Analysis of the Myth of Sisyphus - Interesting ...

Homer, however, tells the story quite differently. Here, Sisyphus' 'crime' was refusing to die when the gods decreed it. So, Zeus sent Thanatos, the spirit of ... 於 interestingliterature.com -

#58.The Myth of Sisyphus - Penguin Random House Higher ...

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus and Other Essays is a crucial exposition of existentialist thought. 於 penguinrandomhousehighereducation.com -

#59.THE MYTH OF SISYPHUS - tomas ochoa

“Sixty-six years ago, Albert Camus, in his book The Myth of Sisyphus, claimed that there was only one truly serious philosophical problem: suicide. 於 tomasochoa.com -

#60.Albert Camus, The Myth of Sisyphus - PhilPapers

The Myth of Sisyphus · Download options · References found in this work BETA · Citations of this work BETA · Similar books and articles · Analytics · My notes. 於 philpapers.org -

#61.The Myth Of Sisyphus And Other Essays - Dominican House ...

The Myth Of Sisyphus. An Absurd Reasoning. Absurdity and Suicide. Absurd Walk. Philosophical Suicide. Absurd Freedom. The Absurd Man. Don Juanism. 於 dhspriory.org -

#62.Black life and the myth of Sisyphus | The Monitor

When it comes to addressing anti-Black racism in Canada, I can't help but think of the mythic plight of Sisyphus. As the story goes, ... 於 monitormag.ca -

#63.[PDF] The Myth of Sisyphus | Semantic Scholar

The summation of the existentialist philosophy threaded throughout all his writing, Albert Camus' "The Myth of Sisyphus" is translated by Justin O'Brien ... 於 www.semanticscholar.org -

#64.Myth of Sisyphus

The Myth of Sisyphus is the subject of a famous essay by Albert Camus who is generally recognised as one of the main figures in the existentialist movement. 於 home.ku.edu.tr -

#65.The myth of Sisyphus - Alex Gendler | TED-Ed

Sisyphus was both a clever ruler who made his city prosperous, and a devious tyrant who seduced his niece and killed visitors to show off his power. 於 ed.ted.com -

#66.Citation: The myth of Sisyphus - BibGuru

How to cite “The myth of Sisyphus” by Albert Camus. APA citation. Formatted according to the APA Publication Manual 7 th edition. 於 www.bibguru.com -

#67.The myth of Sisyphus, and other essays - WorldCat

Get this from a library! The myth of Sisyphus, and other essays. [Albert Camus; Justin O'Brien] 於 www.worldcat.org -

#68.The Myth of Sisyphus: Renaissance ... - Rowman & Littlefield

The myth of Sisyphus symbolizes the archetypal process of becoming without the consolation of absolute achievement. It is a poignant reflection of idealized ... 於 rowman.com -

#69.The Myth of Sisyphus | Global Game Jam

A game about finding meaning in a meaningless world, In the Myth of Sisyphus, you are Sisyphus, Greek king who was punished for eternity for defying the ... 於 globalgamejam.org -

#70.Black America and the myth of Sisyphus - St. Louis American

Camus uses the Greek legend of Sisyphus, who is condemned by the gods for eternity to repeatedly roll a boulder up a hill only to have it roll ... 於 www.stlamerican.com -

#71.The Myth of Sisyphus | 誠品線上

作者, ALBERT CAMUS. 出版社, Penguin Random House LLC. 商品描述, The Myth of Sisyphus:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過 ... 於 www.eslite.com -

#72.The Myth of Sisyphus Summary and Study Guide

Overview · One of the monuments of 20th-century philosophy, The Myth of Sisyphus, by Nobel Prize-winning author Albert Camus, delves deeply into the emptiness of ... 於 www.supersummary.com -

#73.Camus on the Absurd: The Myth of Sisyphus - 1000-Word ...

In Greek mythology, Sisyphus was condemned by the gods to the pointless task of rolling a large rock up a mountain, only to watch the rock roll ... 於 1000wordphilosophy.com -

#74.The Myth of Sisyphus and Other Essays Paperback - Amazon ...

The main essay, "The Myth of Sisyphus", opens with a discussion of what should be, in his view, the real philosophical question: should we commit suicide in a ... 於 www.amazon.com -

#75.Watch Sisyphus | Netflix Official Site

An unfathomable incident introduces a genius engineer to dangerous secrets of the world — and to a woman from the future who's come looking for ... 於 www.netflix.com -

#76.The Myth of Sisyphus – Philosophical Thought - OPEN ...

Editor's Note: The Myth of Sisyphus, written by by Albert Camus (1913-1966) in 1942, is still protected by full copyright restrictions. 於 open.library.okstate.edu -

#77.Appropriating the Myth of Sisyphus for Posthumanist Discourses

Keywords: Prometheus, Daedalus, Sisyphus, posthumanism,. transhumanism, myths. How to cite: Umbrello, S., & Lombard, J ... 於 www.researchgate.net -

#78.Albert Camus, "The Myth of Sisyphus"

Which part of the myth of Sisyphus is Camus particularly interested in? a. · What attitude does Camus recommend Sisyphus take in order to surmount his punishment ... 於 global.oup.com -

#79.The Myth of Sisyphus - 博客來

書名:The Myth of Sisyphus,語言:英文,ISBN:9780141182001,頁數:192,出版社:Penguin Group UK,作者:Albert Camus,Justin O'Brien (TRN), ... 於 www.books.com.tw -

#80.The Myth of Sisyphus | Cram

Free Essays from Cram | Albert Camus, commonly known as a proponent of existentialism, wrote the novel The Stranger in the realm of absurdism, demonstrating ... 於 www.cram.com -

#81.What do you think of The Myth of Sisyphus by Albert Camus?

* Sisyphus was condemned by the gods to roll a boulder endlessly up to the top of a hill, only to have it roll down, then repeat the cycle, as punishment for ... 於 www.quora.com -

#82.【追劇抓重點】Netflix《薛西弗斯的神話》5大燒腦看點!朴信惠

朴信惠、曹承佑、成東日主演的Netflix韓劇《薛西弗斯的神話》 (《Sisyphus: the myth》),以穿越未來為題材的科幻懸疑劇,全新的韓劇題材、精湛 ... 於 www.elle.com -

#83.The Myth of Sisyphus and Other Essays and Actuelles II

Political and moral essays by one of the most sensitive and profoundly honest writers of our time. Between "The Myth of Sisyphus," written in 1940 and now ... 於 www.foreignaffairs.com -

#84.The Myth of Sisyphus by Albert Camus, Paperback - Barnes ...

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus—featured here in a stand-alone edition—is a crucial exposition. 於 www.barnesandnoble.com -

#85.The Myth of Sisyphus | The Anarchist Library

Albert Camus The Myth of Sisyphus and Other Essays 1955 Translated by Justin O'Brien. 於 theanarchistlibrary.org -

#86.Key Insights from The Myth of Sisyphus by Albert Camus

An influential existentialist essay about living your life with greater passion and freedom - The Myth of Sisyphus by Albert Camus. 於 www.blinkist.com -

#87.The Myth of Sisyphus Study Guide | Course Hero

The Myth of Sisyphus refers to the Greek myth of Sisyphus, a Greek king who was condemned by the gods to push a large boulder up a steep mountain, where it ... 於 www.coursehero.com -

#88.The Myth Of Sisyphus and Other Essays by Camus, Albert

Find The Myth Of Sisyphus and Other Essays by Camus, Albert at Biblio. Uncommonly good collectible and rare books from uncommonly good booksellers. 於 www.biblio.com -

#89.The Myth of Sisyphus Creatively Animated in an Oscar ...

Even if you don't know the myth by name, you know the story. In Greek mythology, Sisyphus, King of Corinth, was punished “for his ... 於 www.openculture.com -

#90.The Myth of Sisyphus by Albert Camus: Summary & Analysis

Sisyphus is a figure from Greek mythology who has been condemned by the gods to roll a boulder up a steep hill, only to have it roll back down where he must ... 於 study.com -

#91.The Myth of Sisyphus (Vintage International) - Harvard Book ...

One of the most influential works of this century, The Myth of Sisyphus—featured here in a stand-alone edition—is a crucial exposition of ... 於 www.harvard.com -

#92.The Myth of Sisyphus | Issue 145 | Philosophy Now

The gods condemned Sisyphus to roll a boulder up a hill for all eternity. Camus argued that this symbolises the human condition, true for all of us: the ... 於 philosophynow.org