亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列各種有用的問答集和懶人包

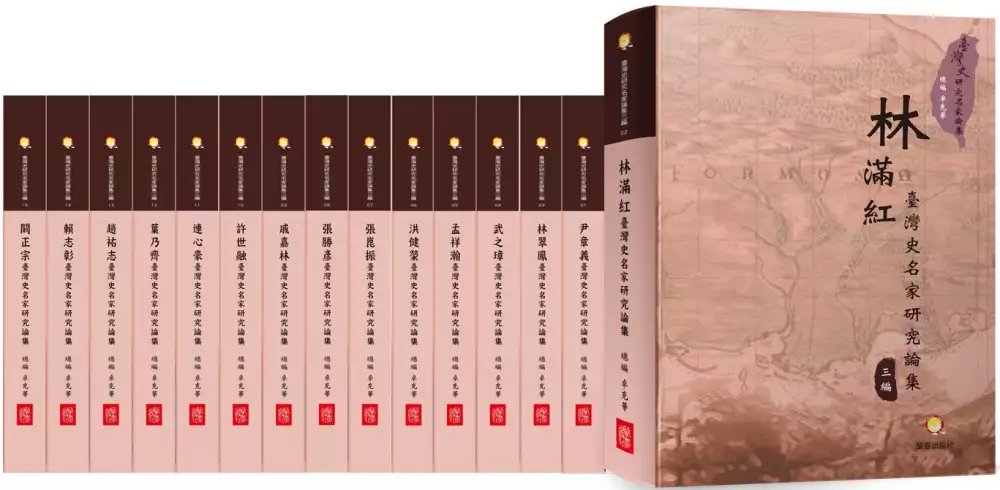

亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗寫的 《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊) 可以從中找到所需的評價。

國立中正大學 中國文學研究所 江寶釵所指導 梁鈞筌的 「中華共同體」的想像與跨國形構——以《中華詩苑》(1955-1967)為觀察對象 (2018),提出亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 關鍵因素是什麼,來自於《中華詩苑》、戰後、臺灣漢詩、海外漢詩、共同體、離散、張作梅、梁寒操。

而第二篇論文樹德科技大學 應用設計研究所 陳孝銘所指導 林敏玉的 2009南台灣勞工特展研究─以12位勞工生命故事之視覺與展示為例 (2010),提出因為有 勞工、特展、視覺、展示的重點而找出了 亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的解答。

除了亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 ,大家也想知道這些:

《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)

為了解決亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的問題,作者尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、林滿紅、林翠鳳、武之璋、孟祥瀚、洪健榮、張崑振、張勝彥、戚嘉林、許世融、連心豪、葉乃齊、趙祐志、賴志彰、闞正宗共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,2016年推出《臺灣史研究名家論集(初編)》、2018年推出《臺灣史研究名家論集(二編)》,兩套書自上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這三次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落

實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。 1.《尹章義臺灣史研究名家論集》 2.《林滿紅臺灣史研究名家論集》 3.《林翠鳳臺灣史研究名家論集》 4.《武之璋臺灣史研究名家論集》 5.《孟祥瀚臺灣史研究名家論集》 6.《洪健榮臺灣史研究名家論集》 7.《張崑振臺灣史研究名家論集》 8.《張勝彥臺灣史研究名家論集》 9.《戚嘉林臺灣史研究名家論集》 10.《許世融臺灣史研究名家論集》 11.《連心豪臺灣史研究名家論集》 12.《葉乃齊臺灣史研究名家論集》 13.《趙祐志臺灣史研

究名家論集》 14.《賴志彰臺灣史研究名家論集》 15.《闞正宗臺灣史研究名家論集》

「中華共同體」的想像與跨國形構——以《中華詩苑》(1955-1967)為觀察對象

為了解決亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的問題,作者梁鈞筌 這樣論述:

1949年是個重要的時代斷限,國共內戰實是世界冷戰兩強陣營的勢力延伸,敗退遷台的中華民國政府,旋因韓戰重獲美國的重視,開啟了中華民國、臺灣的輝煌時代,在地緣政治與國際外交上,成為反共防線的核心、法理中國的代表,在文化與情感上,則是海內外華人的祖國與情感所繫,甚至擁有中華文化、文學的盟主地位。在此時代背景下,戰後臺灣的詩刊研究,就顯得饒有趣味,尤其是《中華詩苑》(1955-1967),自創刊始就積極經營海外市場與文人社群,詩刊廣納海內外詩人作品,除提供跨國的交流平台,更是觀察彼時官方民族主義的政治、文化論述,暨其所形構「中華共同體」的重要稜鏡。《中華詩苑》的創刊由民間發起,雖然並未獲得官方正式

的政策與經費支持,但廣納黨政要人擔任團隊要職,詩人創作與唱酬之間,聯合了渡海文人、本省詩人、海外華人成為一個「中華共同體」,本論即以「想像的共同體」、「場域」與「離散」三個視角,分就《中華詩苑》所映射的「中華共同體」想像與實務,進行研究。並以最常見的國家定義「人民、領土、政府、主權」進行研究架構,先處理《中華詩苑》本身的發展流變、運作狀態,繼則就共同體的政治論述/祖國與疆域、共同體的文化記憶/節慶與詩社活動、共同體的人民/從想像到實際的同胞,進行梳理。最後,歸結並建構《中華詩苑》的時代意義。

2009南台灣勞工特展研究─以12位勞工生命故事之視覺與展示為例

為了解決亞太建築空間與文物保存學士學位 學 程 的問題,作者林敏玉 這樣論述:

南台灣是台灣工業發展的重鎮,更是戰後台灣重工業的心臟,臺灣經濟可名列亞洲四小龍,勞工朋友的默默奉獻功不可沒,但勞動者始終處於弱勢地位,勞工的尊嚴與價值從未被認真、嚴肅地看待,在地、獨特的勞工文化,顯少被世人注意,政府部門有此意願如實地記載勞工奉獻歷史,為這群無名英雄立傳,值得稱許,也象徵城市的特色現代化的發展。 2009年高雄市政府勞工局、高雄縣政府勞工局、屏東縣政府勞工局聯合舉辦「南台灣勞工特展」,這是台灣第一次由政府單位主導,站在勞工立場,以勞工生命故事為主軸,為勞工立傳,讓勞工能參與、分享台灣整體經濟發展功績史的詮釋權。整個特展主題以勞動權益、勞動尊嚴、人權角度為設計核心,

用勞動經驗、工安事件、勞工家庭生活、打拼精神及社會服務奉獻等面向,凸顯特展之主體性與對生命的終極關懷。 本文經由公部門、學者專家、文史工作者,對12位勞工生命故事之視覺及展示探討與「南台灣勞工特展」原始規劃資料、田野調查報告及問卷調查內容探究,解析「南台灣勞工特展」之展示成效與傳達意涵,做為未來規劃勞工主題展覽館建立之參考依據,讓勞工主題展覽從規劃、蒐集文物、展示設計至活動展出,能更貼近民意,進而改變民眾對勞工展覽刻板、剛硬、與參觀民眾之生活有距離之負面印象,呈現勞工主題展覽所隱含之柔性面、光明面,及勞工生命之堅韌性。也讓民眾有機會去深思勞工問題,對勞工身份、地位給予新的定義與詮釋。並提

醒政府單位正視勞工問題,對勞工權益給予正面的回應,同時研擬適當的勞工文物保存機制,給予勞工適當的歷史地位。